Interview

Interview

三十年後も持続可能な漁獲量を維持するにはどうすればいいのか?

数学と統計的視点で考える

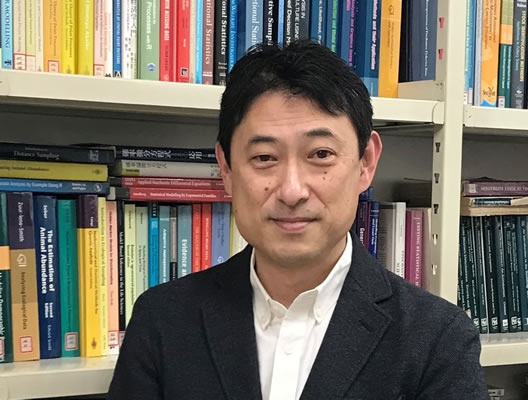

東京海洋大学 海洋生物資源学部門 教授

北門 利英 先生

水産資源は獲っても獲ってもすぐ増えると思われていた

私の研究は、水産資源を持続的に利用するための数理データサイエンスです。例えばずっと昔は、水産資源は無尽蔵にあり、獲っても獲ってもすぐに増えると考えられていました。しかしもちろんそんなはずはありません。水産資源は陸上生物と比較すると次世代を生み出す維持・更新性が高いものの、自然界で増える量よりも漁獲量が多いと水産資源の量は減ってしまいます。そこで「水産資源の量はどのようなメカニズムで増えたり減ったりしているのか?」そして「環境も刻々と変化する中で、十年、三十年、そして将来にわたって持続的に水産資源を漁獲できるのか?」という疑問を解き明かすために、大きく分けて2つの方向から取り組みます。

一つ目は、資源変動メカニズムを表現するための「モデリング」という数理的アプローチです。生物・生態・漁業の理論を基に数学的な式を用いて資源変動を表現するいわゆる演繹的方法です。二つ目は、その数学的な式に含まれるパラメータ(高校数学での言葉で言うと定数)をデータを用いて推定する帰納的推論で、ここで統計学や機械学習法といったデータサイエンス手法を主に用います。この演繹と帰納の融合と繰り返しを通して、過去から現在までの資源変動メカニズムが分かれば、それを基に将来予測を行い、漁獲量を増やしても良いか、あるいは減らすべきか、の検討が可能となります。

このような方法で、過去に大きく個体数を減少させたクジラ、アザラシ、トドなどの海棲哺乳類やウミガメ、そしてマグロ、サンマ、熱帯ウナギなどの魚類資源などを対象に研究を行っています。

教育学部数学教員養成課程から水産資源研究の道へ

私は、もともとは教育学部の数学教員養成課程出身で、どちらかというと純粋な数学に興味がありました。しかし、不確実なことを確率的かつ数学的に表現し、更にそれをデータを通して明らかにしていくという過程に大変興味を持ち、数理統計学という分野に取り組むようになりました。このように出発地点は海洋や水産とは随分距離がありましたが、統計的な方法を通して実際に世の中に役に立つにはという視点から、生物の現存量やその変化を具体的かつ理論的に推定することに興味を覚え、旧東京水産大学(現東京海洋大学)にて勤務することになりました。大きな転機となったのが、2003年の国際捕鯨委員会(IWC)科学委員会という国際会議への参加とノルウェーへの短期留学でした。数理とデータを融合させて、あの大きなクジラの個体数やその変化の様子を解き明かすことの面白さ、そして国際的に喧々諤々に科学的なエビデンスをもって議論をすることに魅力に感じ、それらが海棲哺乳類、そしてマグロやサンマも含めた国際資源管理の研究に携わるきっかけとなりました。

データに基づいて資源管理法を提案することで

水産資源と漁業の持続性をサポートしたい

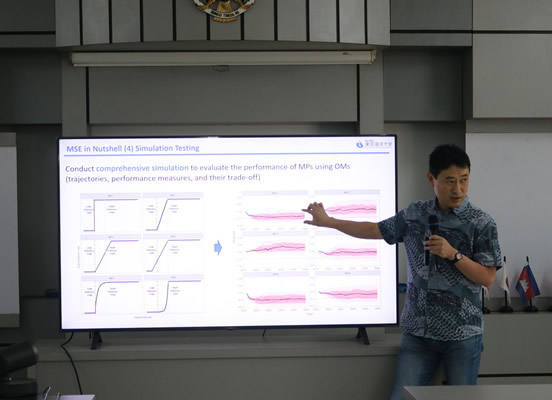

我々が日頃何気なく口にしている水産資源を、これから何年も何十年も持続的に利用できるようにするためにどうしたらよいかの具体的な検討や提言ができることに、やりがいや責任を感じます。実際、水産資源の管理方法を検討する場合、本当に適切に管理できるかどうかを事前にシミュレーションでチェックします。その際、コンピュータ上に仮想モデルをオーダーメイドで作成しシミュレーションを行いますが、その仮想モデルの中に、昨今問題になっている気候変動や生態系の変化なども想定することでより実際的な設定ができます。

また、様々な変化に柔軟に対応するために、将来得られる情報をタイムリーに取りこめるような資源管理のルールをあらかじめ決めておくことで、そういった環境変化に強くかつリスクを最小限にできる管理方法を探ることができます。水産資源の増減は漁業という人為的な影響だけでなく、環境や気候の変動も関わりますがそれに対応できる資源管理方法の研究に力を入れています。その中で、「この方法なら何十年後も魚が獲れる」という方法を科学的なデータに基づいて提案し、漁業に対する経済的な期待を高め、将来的には漁業従事者数の回復につながればと思っています。

北門先生からのメッセージ

北門先生からのメッセージ

受験勉強を大学に入るためだけの勉強と思うとつらく感じてしまうでしょう。受験勉強を通して身に着くであろう「しっかりわかるための勉強の仕方」は、大学入学後、そして社会に出てからもきっと役に立つはずです。「わかったつもり」で終わらないように、そして本当の理解かどうかチェックするために、自分自身やあるいは友人に説明してみるといいでしょう。しっかり説明できなければ、その部分はやはり理解しきれていないはずです。必要に応じて、発信や対話によって自分の理解を試す訓練をしておくとよいかなと思います。

私はこれまで様々な国際会議に参加してきました。科学的に高度な議論は当然のこと、対立する場面も多く、深夜にわたり議論を繰り広げることもありました。そういう機会を通して鍛えていただいたおかげで、IWCをはじめマグロ類やサンマの科学関係委員会で少なからず貢献ができているかなと思っています。私の研究室の学生さんの中にも、このような国際会議で研究の成果を発表する方も増えてきました。我が国の水産業の為という視点だけでなく、グローバルな視点で資源の持続的な利用法について一緒に研究してみませんか?東京海洋大学でお待ちしています!

東京海洋大学 海洋生物資源学部門

https://www.s.kaiyodai.ac.jp/seibutsuHP/202304make_newfolder/index.html

東京海洋大学 海洋生命科学部 海洋生物資源学科

https://www.kaiyodai.ac.jp/faculty/s/MB/

北門 利英先生のサイト

https://toshihidekitakado.github.io/KitakadoLab/