こんにちは、四谷学院の受験コンサルタント田中です。

国公立大学を受験する方にとって、大学入学共通テストで高得点を取ることは受験を有利に進めるためにとても重要です。

また、私立大学を受験する方でも、大学入学共通テスト対策をして高得点を取れば、一般入試を受けずに大学に合格する道が拓けてきます。

それでは、大学入学共通テストで点数を上げるには、どのような対策をすればよいのでしょうか。

今回は、意外と知られていない大学入学共通テストの出題範囲と、科目別の勉強方法を解説します。

目次 [非表示]

共通テストとは

共通テストとは、毎年1月中旬に実施される大学入学共通テスト(旧センター試験)のことです。

国公立大学や私立大学など国内の各大学が大学入試センターと連携し、一般選抜の学力試験(一次試験)として導入しています。

大学入学共通テストは全問選択式のマークシート方式ですが、知識の暗記だけでは高得点につながりません。いずれの科目も情報を深く理解・分析し、応用できる能力が求められます。

マークミスによる失点は大きな痛手となるため、ミスを防ぐための対策も必要となるでしょう。

なお、点数は公表された解答を用いて自己採点できるほか、希望者には4月以降に成績が通知されます。

2025年度からは「情報」が追加された

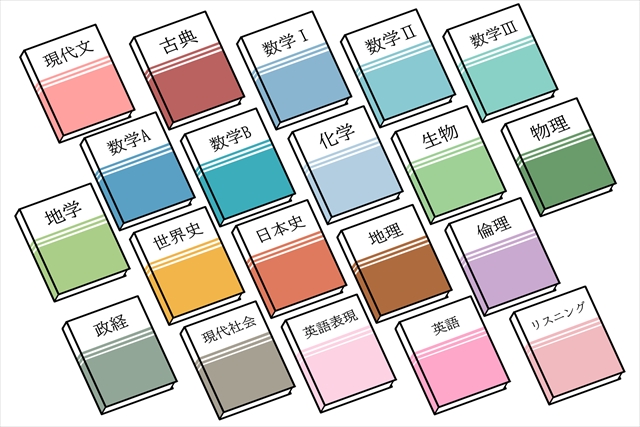

従来の大学入学共通テストの出題教科・科目は6教科30科目です。しかし、2025年度から新たな科目に「情報」が追加され、7教科21科目へと再編されました。

再編された背景としては、2022年度より高校で導入された新課程(学習指導要領)に対応する目的があります。

この再編により、新旧どちらの課程にも対応した大学入学共通テストとなりました。

共通テストの出題範囲は「教科書」

大学入学共通テストの対策をする前に知っておかなければならないのが、出題範囲です。

大学入試センターによると、「大学入学共通テストの出題は、高等学校学習指導要領に準拠して行う」とされています。

出典:令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項

そして、問題は「高等学校学習指導要領解説および高等学校で使用されている教科書を基礎として」作成されます。

ただし、内容については「教科書等で扱われていない資料等も扱う場合がある。」点に留意しましょう。これは「高等学校における通常の授業を通じて身につけた知識の理解や思考力等を新たな場面でも発揮できるかを問うため」とされています。

出典:令和8年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出題教科・科目の出題方法等及び問題作成方針

これにより、大学入学共通テストでは教科書から大きく逸脱した問題は出題されません。基本的に教科書レベルの知識で対応できるため、一般入試と同レベルの対策は不要といえます。

令和8年度の共通テストの出題範囲

大学入試センターによると、令和8年度(2026年度)入試における大学入学共通テストの出題範囲は、以下のとおりです。

| 出題教科 | 科目 | 出題範囲 | |

| 国語 | 『国語』 |

| |

| 地理歴史・ 公民 | 『地理総合、地理探究』 『歴史総合、日本史探究』 『歴史総合、世界史探究』 『公共、倫理』 『公共、政治・経済』 | (b) |

(b)のうち2科目を選択する場合

|

| 『地理総合/歴史総合/公共』 | (a) | ||

| 数学 | 『数学Ⅰ、数学A』 『数学Ⅰ』 | ① |

|

| 『数学Ⅱ、数学B、数学C』 | ② |

| |

| 理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』 『物理』 『化学』 『生物』 『地学』 |

| |

| 外国語 | 『英語』 『ドイツ語』 『フランス語』 『中国語』 『韓国語』 |

| |

| 情報 | (新)『情報Ⅰ』 (旧)『情報』 |

|

出典:令和8年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの出題教科・科目の出題方法等及び問題作成方針について

共通テストの点数を上げる科目別勉強法

ここからは、大学入学共通テストの科目別勉強方法をご紹介します。

国語の勉強法

課題文全体の趣旨を正しく理解して解き進める力が求められます。選択肢にとらわれずに自分の言葉で説明できるように練習しておくと、実際の試験で解答スピードを上げられるでしょう。

また、2025年度から導入された新傾向の「実用文+資料」も、提示されたテーマへの正しい理解とポイントの把握が不可欠な問題です。

令和7年度共通テスト「国語」総評 | 共通テスト解答速報2025

数学の勉強法

基本的な数学的理解力が求められるため、苦手な単元があれば丁寧に復習し、苦手部分の穴を埋めておきましょう。

問題量がやや多い傾向があるため、時間内に問題を解ききれるように、演習では時間配分も意識することが大切です。

令和7年度共通テスト「数学ⅠA」総評 | 共通テスト解答速報2025

令和7年度共通テスト「数学ⅡBC」総評 | 共通テスト解答速報2025

英語の勉強法

文法や構文などの基礎知識をもとに読解力を伸ばすと同時に、読解速度を上げることがポイントです。

リスニングは単なる聞き取りにとどまらず、聞き取った情報をもとに正解を導き出す思考力も問われるため、多様な出題形式に慣れておく必要があります。

令和7年度共通テスト「英語(リーディング・リスニング)」総評 | 共通テスト解答速報2025

世界史の勉強法

新課程(歴史総合、世界史探究)は出題傾向が読みにくい分、中学歴史レベルや日本史、資料問題など、広範囲の基礎を固めておきましょう。旧課程(世界史B)の対策は過去問題を活用するのがおすすめです。

令和7年度共通テスト「世界史」総評 | 共通テスト解答速報2025

日本史の勉強法

新課程(歴史総合、日本史探究)は出題傾向が読みにくく、2025年度入試では日本史以外の知識を求められる問題も出題されました。世界史と同様、広い範囲の基礎を固め、正確な時期判断ができるように仕上げていきましょう。

旧課程(日本史B)は歴史的事象の暗記だけでなく、背景や流れまで押さえておくことがポイントです。

令和7年度共通テスト「日本史」総評 | 共通テスト解答速報2025

地理の勉強法

単なる暗記ではなく、原理や背景知識を理解し、考察力や深い思考力を身につけておく必要があります。考察力や思考力を高めるには徹底した基礎固めが欠かせません。

令和7年度共通テスト「地理」総評 | 共通テスト解答速報2025

公民の勉強法

新科目ではありますが、大まかな出題範囲は従来の公民と変わらず、時事的な出来事や論理的な思考力が問われます。各単元の基礎知識をしっかり押さえておくことが大切です。

また、模試や過去問を活用し、図表問題などにも慣れておくとよいでしょう。

令和7年度共通テスト 「公共」「公民」総評 | 共通テスト解答速報2025

社会の勉強法

複雑な資料問題が頻出傾向にあるため、図や表、グラフなどから正確な情報を読み取る練習をしておきましょう。用語理解や時事問題への理解も必要とされます。普段から新聞やニュースなどの情報を意識することが有効です。

令和7年度共通テスト 「現代社会」総評 | 共通テスト解答速報2025

物理の勉強法

基本的な原理・原則を押さえ、問題文を正しく読み解く力が問われます。基礎部分の十分な理解が得点につながるため、苦手部分をなくせるよう教科書の内容を丁寧に勉強しましょう。演習を重ねることで、計算で点数を落としにくくなります。

令和7年度共通テスト「物理」総評 | 共通テスト解答速報2025

化学の勉強法

問題内容を正しく読み取る思考力と計算力が求められる傾向があります。基本的な計算方法を押さえて、どのような問題にも対応できるよう演習で基礎の活用パターンを身につけておきましょう。

令和7年度共通テスト 「化学」総評 | 共通テスト解答速報2025

生物の勉強法

実験考察問題は基本知識をもとにしたパターンが目立つため、各単元の基礎知識を丁寧に理解・習得しておくことが重要です。基本を正しく理解したうえで論理的な考察力を伸ばせるよう、教科書の内容を復習しましょう。

令和7年度共通テスト 「生物」総評 | 共通テスト解答速報2025

情報の勉強法

2025年度は(新)「情報Ⅰ」と(旧)「情報」で、問題数やページ数、難易度にほとんど差はありませんでした。新科目として追加された出題パターンが読みにくい分、教科書の知識を丁寧に復習しておきましょう。

令和7年度共通テスト「情報」総評 | 共通テスト解答速報2025

教科書+αの共通テスト対策は四谷学院の個別指導で

大学入学共通テストで高得点を獲得するには、基礎をしっかり固めて知識を使いこなす練習が欠かせません。

また、各大学の個別試験では、教科書の基礎的な知識をベースに問題が出題されることが多いため、大学入学共通テスト対策は個別試験対策としても役立ちます。

しかしながら、高得点をねらうには教科書の全範囲を偏りなく勉強しなければなりません。弱点も各人で異なるため、きめ細かな対策が必要になります。

「何から手を付けるべきかわからない……」そのような人には、四谷学院の個別指導がピッタリです。

四谷学院の個別指導では、個々の学力や要望に応じたカリキュラムを組んで、大学入学共通テスト対策に欠かせない基礎力を養成します。もちろん、その先にある二次試験対策もばっちりです。四谷学院の個別指導で、大学入学共通テスト対策に取り組みましょう!

まとめ

共通テスト(大学入学共通テスト)とは、従来のセンター試験にあたる、一般選抜入試での学力試験です。2025年度に新たな科目として「情報」が追加されため、公表されている出題範囲や実際の出題問題を参考に受験対策を進めましょう。

大学入学共通テスト対策では苦手科目や単元を丁寧に復習して、基礎を固めることが何より大切です。高得点を獲得して志望校合格を目指すなら、塾や予備校の利用も検討しましょう。

失敗しない予備校選びは相談会・説明会参加が重要!

予備校の環境や授業形式(集団授業、個別指導、オンライン授業など)は、選ぶ場所により異なります。

自分の学力や勉強のペースに合った環境で受験勉強をするためにも、予備校選びは慎重に行うことが大切です。

相談会や説明会に参加すると、口コミやWebサイトでは比較しにくい実際の学習環境や指導方針、サポート体制などが確認できます。

複数の予備校を比較検討することで、「通いたい」と思える予備校がきっと見つかるはずです。