こんにちは、受験コンサルタントの田中です。

高等専門学校(以下、高専)から大学編入を目指している方の中には、どの塾・予備校に通うべきか?もしくはそもそも予備校は必要なのか?と迷っている人も多いのではないでしょうか?大学受験予備校である四谷学院でもご相談を受けることがあります。

そこで今回は、高専からの大学受験について取り上げてみます。

目次

高専からの大学進学への2つのルート

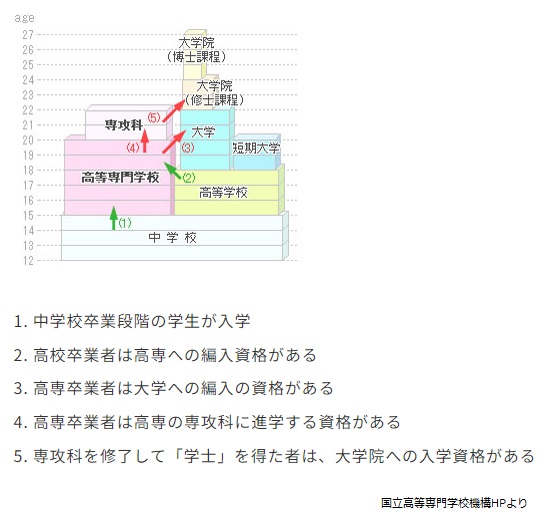

高専の本科の学生は約4割が進学しますが、一般的に2パターンがあります。

(2)大学へ進学(編入)する

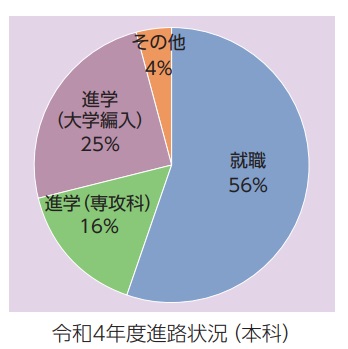

進学の割合

高専を卒業後には、高専の「専攻科」に進学することができます。また、高専は5年間のカリキュラムであるため、大学へは3年次から編入することが可能となっています。

進学する高専生のうち、専攻科は約16%、大学編入は約25%となっています。

高専生の主な編入先【大学】

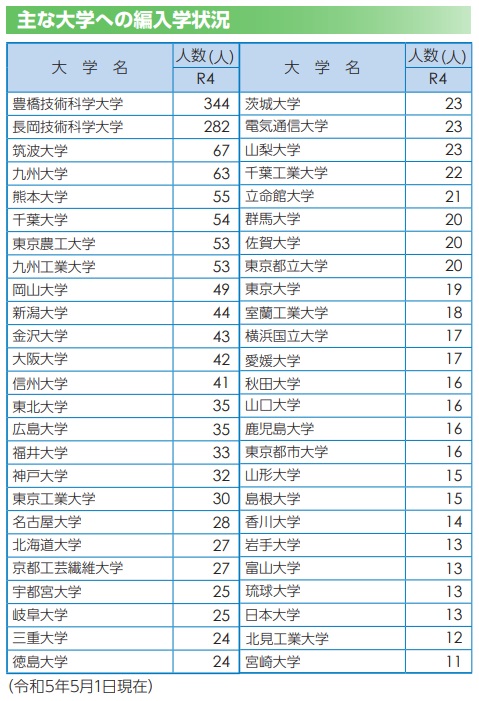

高専の卒業生は大学編入学という道が開かれており、多くの国公私立大学の工学部や理学部などが受け入れています。工業系の最難関と言われる東大、京大、東工大への門戸も開かれています。

このうち、長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学は、主に高専卒業生のために設立された国立大学です。大学院も含め、高専教育と連携した教育が行われます。

「高専生の大学進学は国立大学が多い」という話を聞いたことがあるかもしれません。この一覧を見ても、50大学中45大学が国立大学ですから、高専からの国立大学進学率の高さがうかがえます。

高専から大学への編入制度

高専から大学へ進学する際には、基本的に「編入」になるので、大学受験のように「大学入学共通テスト」を受験する必要はありません。その代わり、編入試験を受けることになります。

高専から大学に編入する学年は、「大学3年生次編入」になるのが一般的です。高専5年生になる年齢が20歳。大学3年生と同じ年齢になるので、中学校の同級生と同じ学年で大学でも過ごすことができます。なお、一部の難関大学は単位認定の都合で「大学2年次編入」となります。

また、編入制度は2種類あり、「推薦編入」と「一般編入」です。それぞれ見ていきます。

推薦編入

推薦編入は、高専在学中の成績が加味されます。在籍中の成績が上位に属していることが最低条件となり、書類審査と面接、大学によっては口頭試問を行い、TOEICなどのスコアも必要になります。

なお、「成績が上位に属している」という定義は大学によって異なりますが、例えば九州大学の編入試験においては「出⾝学校における第4学年における成績が学科(コース)在籍者の上位5% 以内」と指定がされています。

長岡技術大学の場合(推薦入試)

○出願資格

高等専門学校を卒業見込の者で、在学中の成績が上位に属し、出身高等専門学校長が人物及び学業ともに優れていると認めた者

○入試方法

書類審査(推薦書・志望調書・調査書)

※外国の高専を卒業見込みの者については、書類審査に加え面接

【参考】https://www.nagaokaut.ac.jp/nyuushi/nyugakushiken/youkou/youkou_gakubu.files/youkou_b3_r7.pdf

九州大学の場合(推薦入試)

○出願資格

⾼等専⾨学校を令和7(2025)年3⽉に卒業⾒込みの者で⼈物及び学業ともに優秀であり、出⾝学校⻑が責任を もって推薦する者で、次の(1)(2)に該当するもの (1) 出⾝学校における第4学年における成績が学科(コース)在籍者の上位5% 以内のもの※ (2) 本学への⼊学を強く志望し、合格した場合には必ず⼊学することを前提条件として推薦を受けるもの

「出⾝学校における第4学年における成績が学科(コース)在籍者の上位5%以内のもの」とは、学科(コース)における成績順位を学科(コース)の在籍者数(クラス⼈数)で除した値を⼩数点以下第3位で切り捨 てた結果が、0.05以下となる場合を表す。《例》学科(コース)の在籍者(クラス⼈数)が38名で、当該学科(コース)における成績順位が2番の場 合には、出願が可能です。(2÷38=0.052・・・ → ⼩数点以下第3位を切り捨てると 「0.05」 となる。)

○選抜方法

選抜は、出⾝学校における成績と出⾝学校の推薦書、調査書及び⼝頭試問によって⾏う。

⼝頭試問では、志望動機のほか、理系科⽬(数学、物理、化学)の基礎学⼒や⼯学に関する基礎的知識(※)を問う。

※基礎的知識については志望学科ごとにテーマや分野があらかじめ明示されます。

一般編入

一般編入は筆記試験など学力検査の結果で合否が決まります。数学や物理をはじめとする理系科目、そして専門科目が出題されることが多く、出題範囲も多岐に渡ります。

なお通常の試験のほか、社会人や外国人留学生を対象とした編入学試験が別枠で行われる場合もあります。

長岡技術大学の場合(一般入試)

出願期間は4月上旬、入試は6月下旬に実施します。

○入試方法

学力試験及び面接 (カッコ内は配点)

・学力試験:国語(100)、英語(200)、数学・応用数学(200)、志望分野別科目(300)

・面接(200):個人面接を行い、人物、適性をみます。

(参照)

https://www.nagaokaut.ac.jp/nyuushi/nyugakushiken/youkou/youkou_gakubu.files/youkou_b3_r7.pdf

東京大学の場合(一般入試)

出願期間は5月上旬、入試は7月上旬に実施します。合格者は「若干名」です。

○出願資格

高等専門学校を卒業した者及び当該年3月卒業見込の者

※東京大学では高専生の工学部の編入を除き、編入試験は実施していません。

○選抜方法

筆記試験(第1次試験)、口述試験(第2次試験)、及び出身学校の調査書

2科目受験学科:英語・数学

3科目受験学科:英語・数学・理科

※志望学科(群)により理科(物理・化学)の問題が指定されます。

(参照)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/hubfs/admission/2024/hennnyu_bosyu_2025.pdf

編入試験対策

高専からの編入学試験の場合、数学、英語、専門科目が入試科目として課される場合が多くなっています。科目数が少なく、対策がしやすくのですが、英語の対策には注意が必要です。後ほど詳しく解説します。

試験日は、一般的の受験シーズンと異なり、7月頃に行われることが多く、それに伴い出願時期は4月から5月という大学が多くなっています。早めに志望校を決めて対策を進めておく必要があります。

英語の対策

近年、英語の試験をTOEICやTOEFLといった外部英語検定試験(外部検定)で代替する制度を採用する大学が多くなっています。

当日、英語の試験を受ける代わりに、過去に受けたテストの最高スコアを提出することができます。提出可能なスコアは「出願時から2年以内の受験」などの指定があります。推薦入試の場合でも書類に記載が必要な場合がありますので、高専在学中から計画的にTOEIC等の勉強を進め、定期的に受験するようにしましょう。

英語の対策を早めに進めておくことで、数学や専門科目の勉強に時間をかけることができます。

理科・数学の対策

編入試験では、学校の授業で習った内容から出題がされます。ですから、まずは今まで習ったことをきちんと理解できているか、基礎を見直すところから始めましょう。基礎ができていないのに、応用問題や過去問題に手を出しても学力は伸びません。あれこれ参考書や問題集を買い集めるよりも、まずは手元にある教科書や問題集を見直し、基礎固めを行いましょう。十分に自信がついたところで、過去問題の活用に進みましょう。

過去問を活用する

過去問題は入手していきなり解く必要はありません。まずは、気になる大学の過去問題を請求して、ざっと目を通しておくとよいでしょう。年ごとに分野や傾向が大きく変わるということはありません。そのため、過去問を参考にして勉強を進めるのが効率的です。

過去の入手方法は①大学に請求する②高専に保管されている過去問をコピーする③先輩や友達からコピーをもらう、などの方法があります。

四谷学院なら高専からの大学受験対策も対応できます

四谷学院では、難関レベルの授業でも、基礎から理解することを重視しています。基礎とは、簡単なことではなく本質です。編入試験に臨むときにも、公式や解法の丸暗記ではなく、公式の成り立ちや意味を本質から理解することは必須です。先生と1:1でやり取りするからこそ、「なぜこうなるのか?」という疑問が1つずつ解決できます。

気になる方は、まず四谷学院の説明会に参加してみてください!!高専からの大学合格に向けた合格戦略について詳しくお話しいたします。